感悟张严平作品的“四度”

牵着马的深山乡邮员王顺友。

酷爱枫叶红的巴山女子王瑛。

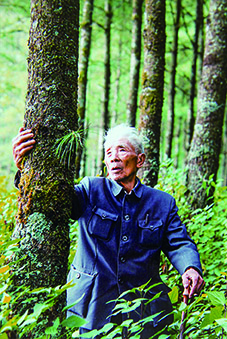

荒山上种树的老共产党员杨善洲。

蹬三轮的老人白芳礼。新华社资料图

【这是作者为张严平著《时代面孔:新华社领衔记者笔下的人物肖像》(新华出版社出版)撰写的序言,本报刊发时略有删节】

作者:卢小飞

我们身处的时代,是如此瑰丽多姿而又纷繁复杂,既是机遇与希望的田野,也是挑战与困难的熔炉。在这幅画卷中,每个奋进的人都是一抹独特的色彩,在时光的照拂下,共同绘就了时代的风景。张严平,这位敏锐的观察者,从这样的风景中捕捉到了美好而丰富的映象,将它们精心记录下来,又结集成册,题名为《时代面孔》。这不仅是时代的礼赞,也是给予时代之子的馈赠。

时代的面孔,我们该怎样描绘呢?倘若借助人工智能的先进算法,或许能精准识别出地球上每一个人的面容,为人类开启“刷脸时代”的便捷之门。然而,这样的“精准”是否过于冰冷?或许,摄影镜头能为我们提供另一种视角。从德国摄影师奥古斯特·桑德的《时代的面孔》到韩国摄影家林昤均的同名作品,再到中国摄影师肖全的《我们这一代》,他们以镜头为笔,记录下社会各阶层人物的表象与内心,探索着人性的本质与文化的认同。然而,这仍不能满足我们更深层的思考与探究,所幸我们还有更丰富的手段。

文字与摄影在表达与传递信息上有着本质的不同。文字既可有力透纸背的剑锋,亦可有仰天长啸的诗情;文字既能将抽象的概念具象化,又能在具象的描述中提炼出精粹的内核。而严平的文字,就偏重于后者,读起来朗朗上口,富有诗歌的韵律和浪漫的气息,而文字本身却十分质朴,这自然归因于采访挖掘到人物灵魂深处,你看到的每一个个体都是鲜活的人物。

读罢全书,掩卷沉思,仿佛有一队队人马从眼前走过。

走在头前的,是牵着马的深山乡邮员王顺友;接下来,是酷爱枫叶红的巴山女子王瑛;是荒山上种树的老共产党员杨善洲;是弥留之际依旧喊着列队口令的将军杨业功;是中国航空发动机奠基者吴大观……队伍中,还有村支书郭秀明,信访局长张云泉,蹬三轮的老人白芳礼,生如向日葵的陆幼青;放眼望去,更多的是厚重如土地的普通人,焦五一、傅宝珠、杜金玉、王争艳、申玉光……这些平凡而伟大的人物,如同螺丝钉、枕木、铺路石、小草般默默无闻,却在关键时刻绽放出耀眼的光芒,温暖了无数人的心。这是一组时代雕塑出的群像,他们是社会的脊梁,让我们对未来充满希望。

人物报道是严平30多年新闻生涯中涉猎最广的领域。她认为,人物报道的基准是记者眼里要有光、心中要有爱、脚下要有根。光是远方闪耀的灯塔,有光就不会迷失;爱是点燃激情的火焰,有爱花朵便永不凋谢;根是生活馈赠的源泉,有根就有力量。写好人物的秘诀,在她看来就是两条:第一是采访、采访、再采访;第二是理解、理解、再理解。简单说,就是用脚去丈量,用心去采访,有时候甚至要冒着安危未知的风险。这些道理虽然质朴,但真正实践起来却并不容易。

严平作品的与众不同之处究竟是什么?

严平的写作风格感性而充满诗意,即便是看似严肃的主题,也能让人感受到一种无所拘束的自由奔放与心灵的愉悦。这不禁让我联想到她撰写的《穆青传》,生动而深刻地展示了这位新闻界老战士的赤子之心,以及新闻事业波澜壮阔的历史;联想到她勇敢地冲破世俗的藩篱,大胆去追求爱情的超凡之举,以及她留下的旷世恋情实录《君生我未生》。这些充满浪漫情怀的作品无疑为大国通讯社的形象增添了光彩,同时也彰显了“国社”对个性化的包容与精心培养。还有那些采访手记,内中既有采访写作的经验分享,也有与采访对象交往的心路历程;还有稿件在“会诊”时被“横挑鼻子竖挑眼”的尴尬与焦虑,以及重获新生后的喜悦与振奋。她如此坦荡地剖析自己,在感恩他人的过程中不断超越自我,使得这些手记如同一串串珍珠,绽放出璀璨的光芒。恰是这些手记,让我品味和领悟到了严平作品所具有的“四度”,即高度、深度、温度和风度。

高度,是一种境界。

严平的作品以魔法般的笔触,拉近了我们与人物的距离,让我们仿佛置身于他们的世界之中。在她笔下,高度不再是高不可攀的理想,也不是无从触及的豪言壮语,而是具有高尚情操、高远理想与崇高境界的一个个有血有肉的化身。

杨善洲,这位老地委书记舍弃退休后应有的安逸生活去荒山种树,一种就是20多年,直至生命尽头。是严平让我们看到了他留下的窝棚、草帽、砍刀和烟斗,知道了他的老伴和三个子女竟然还在山村生活,了解了他公私分明的“抠门”,震撼于他一手将5万多亩荒山变林海,而后又无偿献给国家。发黄的笔记本上有他的心语:“有人问我为什么不把家人的农村户口迁到城里?我想,虽然按政策我可以把家人迁进城,但眼下我们的农村还比较落后,农民的日子还没有过好,我这个地委书记先把家人迁出来,心里不安呀!”

信访局长张云泉,他将那一桩桩一件件令人头疼的工作,做成了百姓心中的一枚枚金牌。这需要多大的耐心与智慧啊!“这个人的心似乎是用两种材料做成的,一半是水,一半是钢。他善良重情,不知曾为多少百姓的疾苦流下热泪;然而他又坚韧强硬,遇不平之事,会怒发冲冠,拍案而起,置生死于不顾。”严平在稿子开篇,便以鲜明的性格特征来彰显他的爱与信仰,并在叙述中娓娓道出人物的境界,不由得拨动读者的心弦。

滚滚红尘中总有人仰望星空,或许我们望尘莫及,但却有理由坚信身边的坐标。作为时代的观察者,严平在不断攀登每一座精神高地,也让读者感受到登顶的快慰。这个高度不是书本上学来的,是她一点点地爬上去的,艰苦的采访与写作是登高的唯一途径,而她却是一个执着而坚韧的攀登者。在回顾身为记者之幸的时候,她坦言幸福的来之不易:“真是苦啊,有时就像负重登山,体能耗尽,举步维艰,山峰却遥不可及;有时又像被困在四面高墙内,奋力冲撞,却找不到出路。然而在这常态的苦中,却潜伏着快乐。那内心的表达,找到出口后的酣畅淋漓;那稿子播发后,听到无数读者共鸣的心声,那一刻,你会感觉你的心和千千万万颗心连在了一起,你会知道,那一束灿烂的光正折射出千千万万颗心灵的光芒。”

深度,是一种内心的探索。

严平说,了解一件事不难,但要了解一个人的内心却极为不易。写人物通讯,若不了解这个人的内心,不能感知他的世界,即便知道他的故事,也只是游离的,没有生命力。当过记者的人都知道,进入到采访对象的心灵深处,较之登山更加不易,而严平竟然做到了。她那些作品的深度不是深不见底的深渊,而是深邃思想与情感共鸣的源泉。要有深度,必要深入,这意味着在个人内在体验、情感或生活中达到更深层次的理解和体验。这既体现在个人成长的自我探索上,也体现在专业技能和问题的解决上。深入采访是突破事物表象,有目的、有步骤地揭示事物本质和内在规律的探索活动。它要求记者具备探索者的顽强精神,在调查研究上苦下功夫。多年的新闻实践让我深刻地体会到,新闻线索的缺失、新闻报道的乏味以及新闻失实等问题,都与记者的采访是否到位密切相关。正所谓“七分采,三分写”,只有深入现场,进行细致入微的采访,才能写出精彩、准确、有价值的新闻。

严平说,记者这个职业最让她迷恋神往的奥秘,在于有机会走进一个又一个优秀、高尚、平凡而伟大的心灵,在心与心的碰撞中领悟生命的意义,而这样的心灵碰撞非“深入”而不可得也。她在取舍内容时,最重视的是第一感觉,最鲜活、没有任何概念化的元素,不受先入为主的“主题先行”模式影响,忠实于生活本身的积淀,这样,笔下的各种人物就会鲜活起来。走出了传统典型人物报道的框架,没有端起架子自说自话的无知与傲慢,毫无做作与粉饰夸张之感,令人感到亲近自然。即便是号召人们去学习的英模人物,也真切可感,仿佛触手可及。

采写王顺友,严平所经历的内心探索如发现远方的灯塔。

“深夜,我躺在帐篷里,听着回荡在大山中的风声、水声和远处半夜的狼嚎,辗转反侧,一夜无眠。泪水静静地滑落下来,又滑落下来。在这个高原的夜晚,我终于开始触摸到我一路寻找的一颗心。这是一颗如阳光一般温暖、明亮、灿烂的心啊……要把最真实的王顺友从大山里捧出来,把最真实的感动传递给读者。”

回到北京,她坐在电脑前,两天写不出一个字。刚刚过去的马班邮路上的情景就像走马灯一样在眼前旋转着,太多的镜头、太多的思绪,她的心被填得满满的。“我该怎样把这位让我哭、让我笑、让我夜不能寐的乡邮员王顺友从心中倾吐出来呢?我该怎样向千千万万的读者传递出内心的感动呢?我再次像一个跋涉者一样努力寻找着通向彼岸的路……”

这是刻骨铭心的记忆啊!真实的力量是如此强大。真实地走进生活,真实地体验它的酸甜苦辣;真实地感受他质朴而高尚的心;乃至真实地领悟了高原上被人们称为圣洁之花的索玛花如诗如歌的内涵。她用了三个夜晚,完成了《索玛花儿为什么这样红》,也完成了一次漫长的心灵跋涉。

几天后,王顺友事迹报告团来到北京,记者们和报告团一起吃饭。王顺友这个一向羞涩的人,那天竟然主动要求和她喝一杯酒,并说了一句分量极重的话:“张记者,你最明白我心头……”

严平在《记者该有一颗什么样的心》一文中写道:“人世间,还有什么比心更宝贵的?一颗能被生活之火点燃的心,就是一个记者当有的心。拥有一颗这样的心的记者,该是一个多么富足的记者。他们被点燃,同时,他们能够去点燃更多的人。我庆幸自己成为这样记者中的一个。尽管我生活中依旧内向、木讷、不善言谈,但我唯一能做到的,是在记者的道路上,掏出一颗心,燃烧。因为,心比其他,更重要。”读到这里,我的泪水不禁夺眶而出……

温度,是人体的物理感应。有温度的人,是真挚、友善、敏感和充满爱心的人。

在严平的作品中,温度不再是炽烈如火或冰冷如霜,而是和煦如春的人性关怀。她采写的每一篇稿件,特别是那些最普通的小人物中,都渗透着她发自内心的爱与温暖。她用最细腻温柔的笔触写出他们的生活,用感同身受的体贴写出他们的感情,用真挚的敬意写出他们闪亮的心灵。

在采访蹬三轮老人白芳礼中有这样的文字:“老人已经处于十多天的昏迷中,他瘦小的身躯蜷伏在一条毛巾被下,像一个熟睡的婴儿……我们俯身在老人身旁,不断轻轻地呼唤着:白爷爷,白爷爷,我们看您来了……忽然,老人的眼皮动了一下,慢慢睁开眼睛。这是一双怎样的眼睛啊!清澈,明亮,温暖,如夜空中的星星。”

在采访雀儿山上养路工陈德华中有这样的文字:“风雪中的告别是无言的,我再一次凝望着那双温暖、清亮而有着岩石般气质的眼睛……车子盘山而下,雪峰渐渐远去,那双眼睛却依然在眼前闪动着。心中从此不再忘记,在高高的、冰雪覆盖的雀儿山上,有那样一群人,有那样一种生活,有那样一颗质朴如石、高洁如雪的心……”

在汶川地震的采访中,那不知姓名的村妇,喂马的老汉,半道搭车的女子等一个个普通人都在严平的笔下被深情地记录下来。“离开汶川灾区的那个晚上,不觉心里已有万般的不舍,这片灾难中的土地,仿佛是从几千年里穿过雷雨、穿过烈火、穿过万般磨难走来的我们刚毅的父亲、我们坚忍的母亲,厚重的躯体里偾张着一个民族的血脉。没有什么力量能摧垮这样的土地。明天,太阳照常升起……”

在寒冷的青海玉树地震灾区,被地震摧毁的家园废墟上,藏族孩子桑周临别前的这句请求,“阿姨,我能跟你碰碰头吗?”传递着何等的情意啊!正是严平们的温度,温暖了这些孩子的心。

她的文字,带着泪水的温度,每一次采访,她都会深受感动,除了心地善良,更因为她对人物的深刻理解,并因理解而生出的心灵共鸣。

风度,非外在仪表仪容所能及,而是一种勇于反省并不断超越自我的内心气质。

30年的记者生涯中,她坦言自己是在大编辑们的引领和培养下成长起来的。没有他们,就没有她今天的成就。读者看到的稿子,虽然署着自己的名字,但背后却站着一个光荣的集体——新华社的大编辑们。她说,大编辑对于记者就像园丁一样,有一双慧眼,能发现他们的长处;同时深知他们的短处,并不断修剪、打杈、矫正,以便让他们的长处更长。他们又像是一锤定音的雕塑家,每一篇稿子的毛坯到了他们手里,都会在刀笔起落间剔除繁杂、凸显神韵、画龙点睛、焕然一新。有什么样的大编辑,就能培养造就出一支什么样的记者队伍。读她的记者手记,你会感受到,她每走一步,都会感恩身边的人,将他们视为老师;感念自己的稿子被质疑甚至推翻重来,正所谓百炼成钢。这样的风度让严平在记者的道路上始终保持着精神的活力与开放的胸怀。

严平作品中,那一个个真实而生动的人物影像,或坚韧如山,或辽阔如海,或平凡如石,或流星划过,却都在用自己的方式书写着时代的篇章。这些人物故事,如同一束束光芒,照亮了我们的内心,让我们感受到了人间的美好与温暖。作为读者,我们被严平的作品深深打动;作为同行,我们也在她的笔下寻找着采访与写作的灵感。这个时代,我们需要的不仅仅是信息的传递者,更需要像严平这样的观察者、思考者和记录者。他们用自己的笔触,记录下了时代的变迁与人物的命运,让我们在回望历史的时候,可以更清晰地看准方向,汲取力量。

身为读者,我沉浸其中,感慨万千;身为同行,我则试图贴近他们的心灵,思索若是我,该如何采访,又如何落笔成章?我看到了自己的差距,也悟出自己或缺或有的四维:高度、深度、温度与风度,这是一个优秀记者具有的品质。

高度,并非遥不可及,它代表着一种高尚的情操与境界。英雄已逝,望着墙上的遗像和墓碑前的鲜花,我们该如何走进他们的精神世界?从某种意义上说,攀爬这座无形的山峰,或许比穿越大凉山的马班邮路更为艰难,要付出更多的勇气和耐力。

深度,亦非深不可测,它是深邃心灵的探索。正如鱼翔浅底,潜入蓝海深处,方能寻到无价之宝;才会与即将离世的陆幼青形成信息传导,精神相契;才会将心中的“向日葵”视为生命的启蒙课,以有限的个体生命,去探寻、发现和体验众多的生命轨迹和人生哲理。

温度,是感知人性的能力,先进的人工智能可以鸿篇巨制,也可以模仿情感,但却不能感知人的痛苦与快乐,更无法替代人与人之间的真实温度。由此,才会让一向腼腆的王顺友请求喝一杯交杯酒,才会有玉树地震灾区的娃娃桑周请求来一个碰头礼。

风度,是内心保有的一种勇于自我反思的清醒。在读到《大编辑》一文时,心里为之一震。回想自己新闻生涯里那些默默助力的恩师,懊悔自己竟没有如此深刻的反思。风度,也是岁月沉淀发酵于生命的风景,对生活怀有真挚的爱与理解,内心才会始终怀有谦卑与自省。

一个人世界的大小,即是其心灵的疆界。严平作品中传递出的高度、深度、温度、风度,即是这本书所展示的世界,有星空辽阔,土地厚重,亦有长风与花朵……

《时代面孔》不仅是时代的记录,还是一位新闻工作者的成长史,一个文化人的心灵史,它忠实记录了一位攀登者的选择。正如马克思的那句名言:“在科学上没有平坦的大道,只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人,才有希望达到光辉的顶点。”

合上书页,严平笔下那一张张生动的人物影像又在脑海里出现,他们身后传来如歌的回响:

“阿姨,我想跟你碰个头……”

“张记者,你最明白我心头……”