充电宝企业“卷”的应当是产品安全

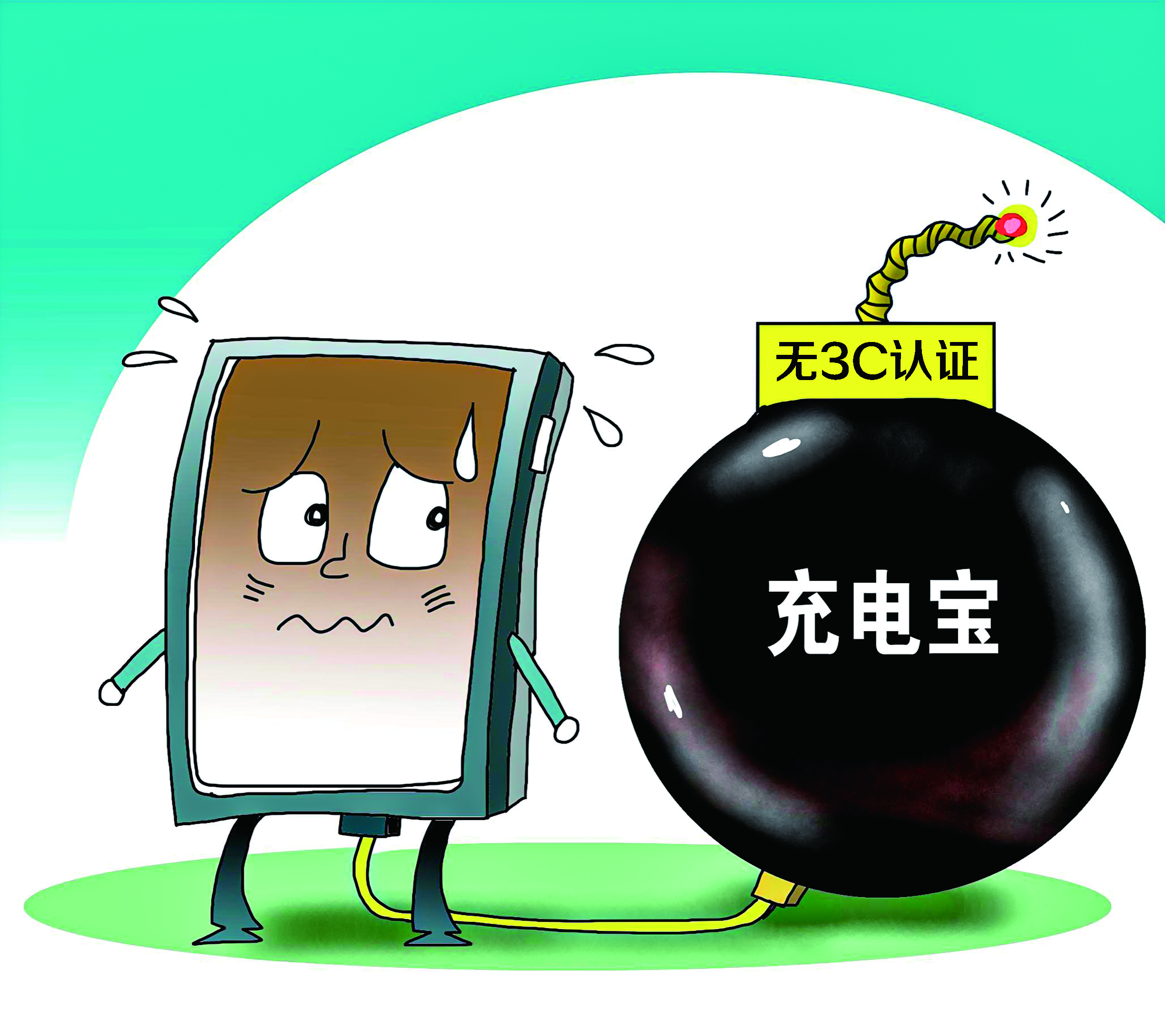

近期,关于充电宝安全的讨论,“子弹”已经飞了一会。监管要更加精细化,不能简单地“一收了之”,已形成广泛共识。事关安全,大多数旅客表示理解和配合,但我们不禁想问:再往源头追溯,是什么让充电宝成了暗藏风险隐患的“炸弹”?背后的行业阵痛不容忽视。

一直以来,充电宝行业的市场质量抽检情况都不容乐观。据媒体报道,2020年到2023年,国家市场监督管理总局对网售充电宝的抽检结果显示,不合格率分别为19.8%、25.0%、35.4%、44.4%。2024年初,国家市场监督管理总局抽查88批次移动电源,过充电等安全项目不合格率达37.5%。

产品质量问题背后,更深层次的原因之一是行业“内卷”。据天眼查数据显示,2024年市场上的充电宝企业数量已经较2020年的最高峰锐减约九成。业内人士指出,过去几年充电宝企业之间大打“价格战”已经成为公开的秘密。一些充电宝的零售价不断逼近生产成本,品牌不断“内卷”。厂家只能用降低标准、简化工艺等方式“偷工减料”,埋下产品质量安全的隐患。在此前发生的产品召回事件中,罗马仕、安克创新等企业发布的公告中,不约而同提到了供应商的“电芯原材料”存在的问题。

高度的市场竞争,让一些企业不惜以产品质量为代价来争夺市场份额,不利于企业发展,更不利于产业进步。行业应该加强自律,守住安全底线。3C认证(即中国强制性产品认证)并不代表企业产品质量有了“终身保险”。3C认证一般由企业把样机送给有关部门检测,但样机往往是“完美产品”,企业能否在大批量生产中仍然遵循样机标准,始终把质量放在“第一位”,需要长期观察。

与此同时,监管各方需要形成合力,为充电宝划定安全底线。近日,工业和信息化部公开征集《移动电源安全技术规范》等17项强制性国家标准制修订计划项目的意见,意味着充电宝或将迎来“新国标”时代。

是时候让产品安全成为“卷”的方向了。这不仅需要监管部门对问题企业“亮剑”,更有赖于产业上下游协同压实主体责任。当企业开始“卷”电池防护技术,比拼质控标准,竞逐安全认证,行业的未来才真正可期。

(新华每日电讯评论员程思琪 王辰阳)